M.O.S.E.

Modulo Sperimentale Elettromeccanico

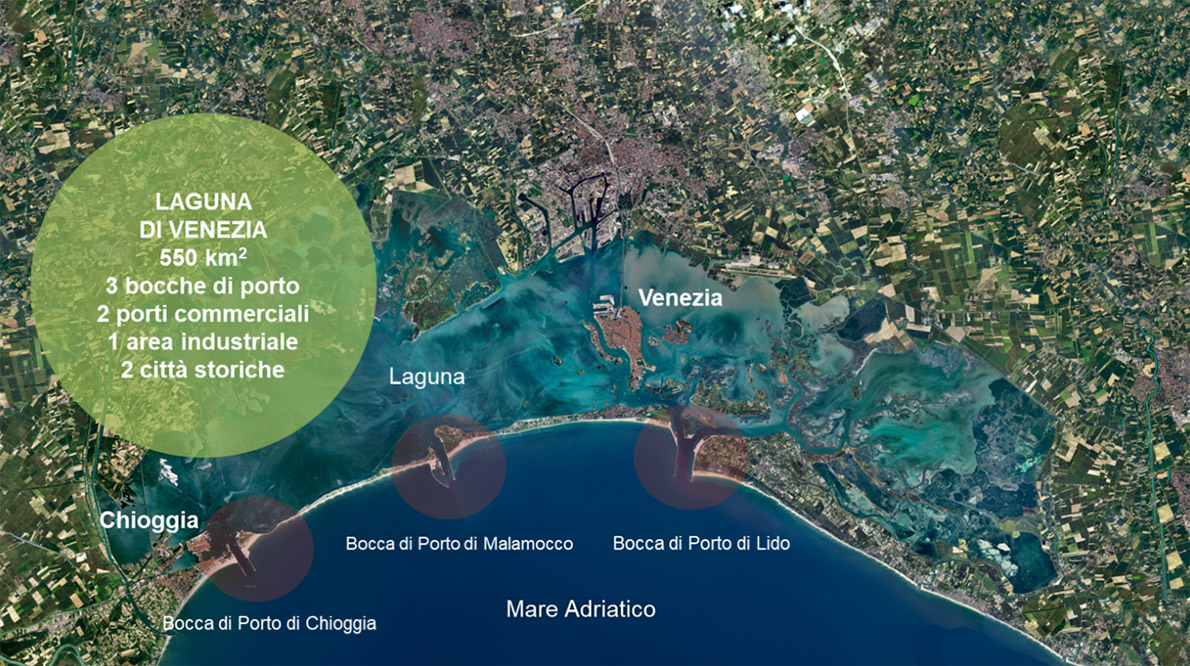

La laguna di Venezia

tra passato, presente e futuro

Le lagune sono ambienti di transizione fra terra e mare, soggette a una continua modificazione della loro morfologia sotto l’azione contrapposta delle correnti e delle onde marine rispetto all’azione dei fiumi, con gli apporti di acque dolci e di sedimenti drenati dal territorio del rispettivo bacino. Queste due azioni contrapposte tendono, da una parte a trasformare le lagune in bracci di mare e dall’altra a provocarne un progressivo interrimento.

L’ecosistema lagunare è per questo un ambiente tipico e non assimilabile né a quello fluviale né a quello marino; rappresenta, per condizioni intrinseche, uno degli ecosistemi più instabili che, in assenza dell’azione dell’uomo per ripristinare determinati equilibri, tende costantemente a modificarsi a seconda del prevalere di alcune forzanti fisiche sulle altre.

La laguna di Venezia da oltre mille anni è stata pazientemente modellata dalla presenza dell’uomo che ha dovuto adattare le proprie condizioni di vita per ottenere da questo ambiente il massimo dei vantaggi, riducendo i possibili svantaggi. Non potrebbe infatti esistere una città come Venezia se non fosse stata collocata in una laguna; ma anche la laguna non avrebbe questa configurazione se dentro di essa non fossero state costruite Venezia, Chioggia e le sue isole.

E fra Venezia e la sua laguna si è instaurato nel tempo un rapporto di simbiosi mutualistica che se oggi venisse interrotto determinerebbe una radicale trasformazione, sia della città che dell’ecosistema lagunare.

E’ questo un assunto che occorre tener sempre presente quando si è chiamati ad operare su questo fragile sistema ambientale, attraverso la predisposizione di progetti e la realizzazione di interventi.

Siamo infatti di fronte ad un “ecosistema antropico” che si è formato lungo il percorso del tempo, richiedendo costanti mediazioni fra le strategie della natura e quelle della cultura.

In ciò risiede anche la “modernità” di Venezia come espressione di un equilibrio, forse unico, fra le logiche che guidano le opere dell’uomo e quelle che regolano il funzionamento della natura.

Forse proprio per questo le politiche di salvaguardia richiedono capacità particolari di gestione, secondo canoni e modalità che tengano conto del rapporto inscindibile fra le esigenze della città e quelle della laguna. Sicuramente una delle condizioni base è quella della necessità di un costante lavoro di manutenzione: per garantire l’equilibrio fra gli apporti di acque e di solidi, per la vivificazione delle acque di ogni parte della laguna, per l’equilibrio fra apporti e consumo di nutrienti, per l’efficienza della laguna nella mineralizzazione delle sostanze inquinanti, per la conservazione della biodiversità e della produttività biologica.

Il buon funzionamento della laguna è in buona parte legato alla capacità di regolare alcune forzanti fisiche dipendenti nel contempo dall’azione del mare, dai flussi interni alla laguna e dagli apporti dal bacino di drenaggio.

E’ quindi necessario poter contare sulla progettualità e sull’azione di intervento e di controllo in grado di garantire “un uso plurimo” delle diverse aree lagunari (dalla navigazione, alla pesca, alla fruizione turistica, ai servizi ecologici) sostenendo la compatibilità fra queste attività, nel rispetto della qualità dell’ambiente complessivo.

Dalla Legislazione Speciale per Venezia al “Sistema MOSE”

A seguito dell’evento eccezionale di marea del 4 novembre 1966, fu emanata la Legge n. 171 del 13 aprile 1973 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” (Legge Speciale) attraverso la quale la salvaguardia di Venezia e della sua laguna fu dichiarata “un problema di preminente interesse nazionale”. Furono così individuate le linee fondamentali di intervento: la salvaguardia dell’ambiente paesaggistico, storico, archeologico ed artistico di Venezia; la conservazione dell’equilibrio idrogeologico della laguna; la preservazione dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico e delle acque; il sostegno delle attività socio-economiche.

Successivamente, il Parlamento italiano ha emanato la Legge n. 798 del 29 novembre 1984 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia” che ha ripreso i contenuti e le principali linee d’azione della Legge Speciale precedente, rappresentando in sostanza la sintesi del lungo percorso attraverso il quale si è giunti a stabilire l’esigenza di affrontare in modo unitario e organico l’insieme degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Fu così istituito il c.d. “Comitatone”, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale fu demandato l’indirizzo, il coordinamento e il controllo per l’attuazione degli interventi previsti dalla Legge 798/84.

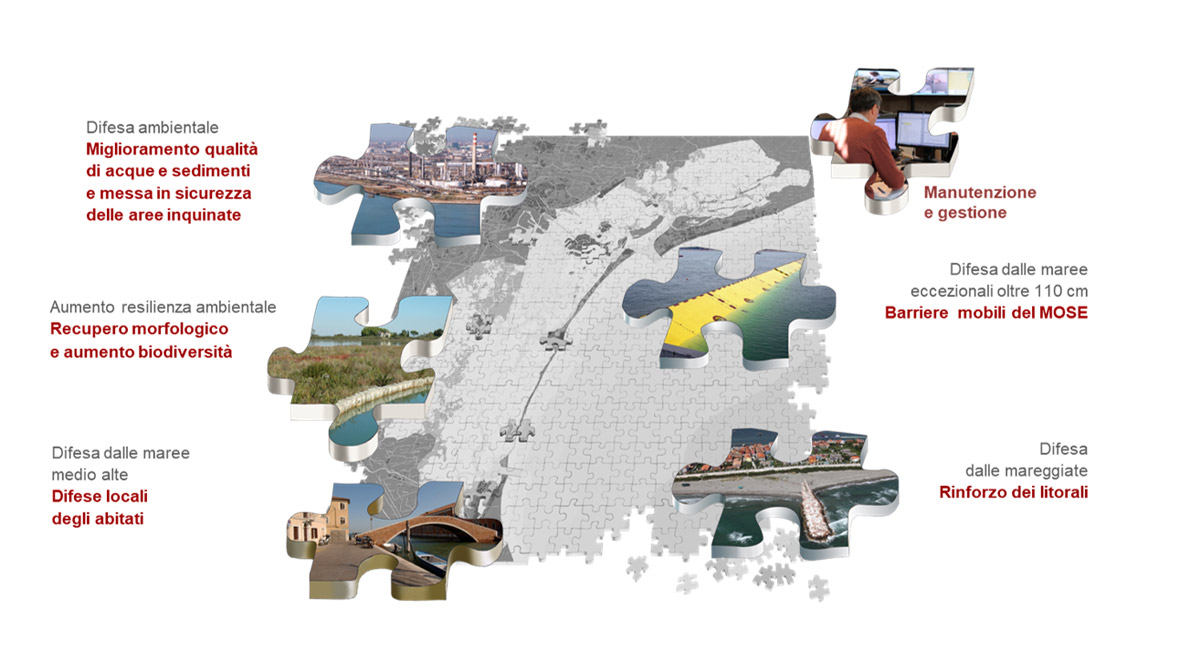

Per rispondere agli obiettivi di competenza dello Stato, agli inizi degli anni ’90 l’allora Magistrato alle Acque, attraverso il proprio Concessionario, ha predisposto il “Piano Generale degli Interventi” che, partendo dagli indirizzi espressi dal Comitatone, venne articolato secondo le seguenti linee d’azione distinte, ma in reciproca relazione così da costituire una “soluzione integrata” in grado di rispondere in modo unitario e coordinato alla complessità dell’ecosistema lagunare:

- Difesa ambientale: messa in sicurezza di rive inquinate, miglioramento della qualità delle acque e dei sedimenti;

- Difesa ambientale: protezione e ricostruzione di strutture e habitat delle zone umide;

- Difesa dalle acque alte: difese locali degli abitati lagunari;

- Difesa dalle acque alte: MOSE – opere alle bocche di porto per la regolazione delle maree;

- Controllo e gestione: studi, rilievi, monitoraggi, banche dati informatizzate;

- Difesa dalle mareggiate: ricostruzione di spiagge e dune costiere.

Il Piano Generale degli Interventi ha negli anni permesso di acquisire una sempre maggiore conoscenza del sistema lagunare e dei meccanismi alla base delle problematiche che lo investono, consentendo di mettere in atto le più avanzate soluzioni progettuali nel rispetto delle situazioni ambientali, urbanistiche e artistiche del luogo di realizzazione dell’intervento.

L’attuazione delle varie azioni previste è avvenuta negli anni, avviene tuttora e dovrà essere garantita in futuro in termini di manutenzione, attraverso la definizione dei singoli interventi con appositi progetti e lo sviluppo temporale parallelo di più attività tra loro diversificate, ma fortemente interconnesse, che ha consentito di raggiungere i seguenti risultati.

Difesa dalle mareggiate:

- 56 km di spiaggie ricostruite o rinforzate

- 12 km dune ripristinate o naturalizzate

- 6 km recupero habitat dunali

- 11 km moli rinforzati

Il mantenimento della protezione dei litorali costituisce condizione necessaria per la conservazione delle dune e degli habitat litoranei. Gli interventi lungo i litorali vanno periodicamente effettuati per garantire nel tempo il mantenimento della linea di riva e del volume di sabbia.

Per garantire il livello di protezione raggiunto dalla componente delle opere di difesa costiera è necessario mettere in atto attività di manutenzione ordinaria e straordinaria durante la vita utile del sistema MOSE, essendo le opere di difesa costiera parte integrante in termini di protezione.

Ad esempio per il litorale di Pellestrina, la difesa fisica comprende:

- Rinforzo di murazzi e pennelli esistenti

- Realizzazione di soffolte e pennelli

- Ripascimento della sabbia

Difesa ambientale:

- 40 km di sponde di canali industriali isolati e messi in sicurezza

- 7 ex discariche isolate e messe in sicurezza

- 39 ettari di aree di fitodepurazione realizzate

Aumento della resilienza ambientale:

- 39 km di barene protette

- 12 isole minori recuperate

- 16 km2 di barene ricostruite e naturalizzate

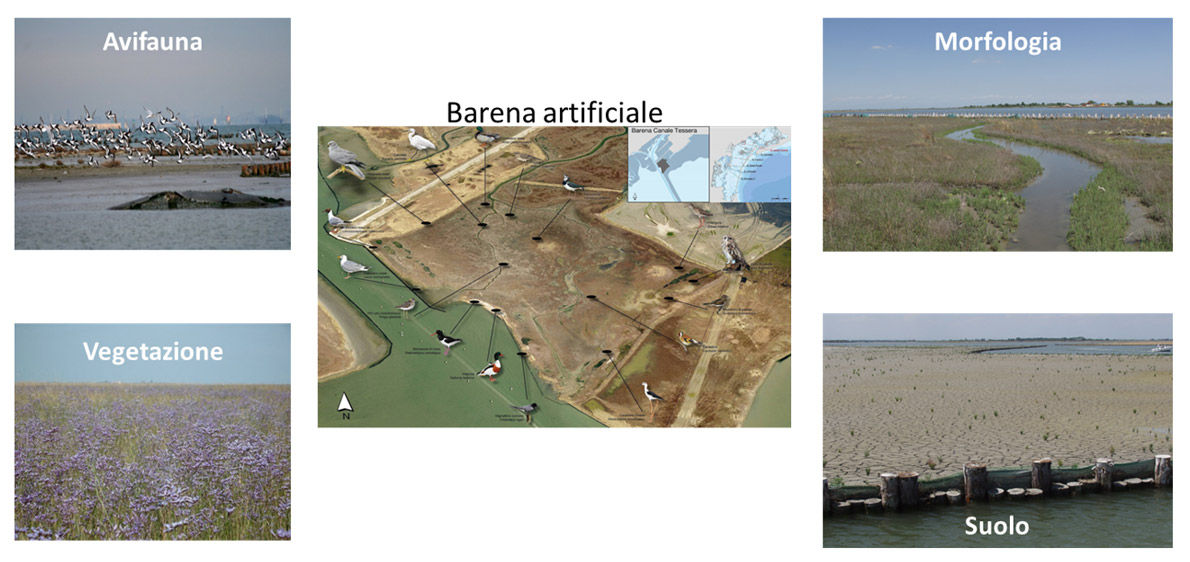

Seguendo nel tempo l’evoluzione delle strutture morfologiche a barena ed il relativo sviluppo delle comunità biologiche, è stata acquisita un’approfondita conoscenza dei processi in atto, sulla base della quale sono state perfezionate negli anni le modalità e le tecniche di intervento.

Difese locali dalle maree medio alte:

- 100 km di rive urbane e sponde lagunari rialzate e rinforzate

- Baby Mose

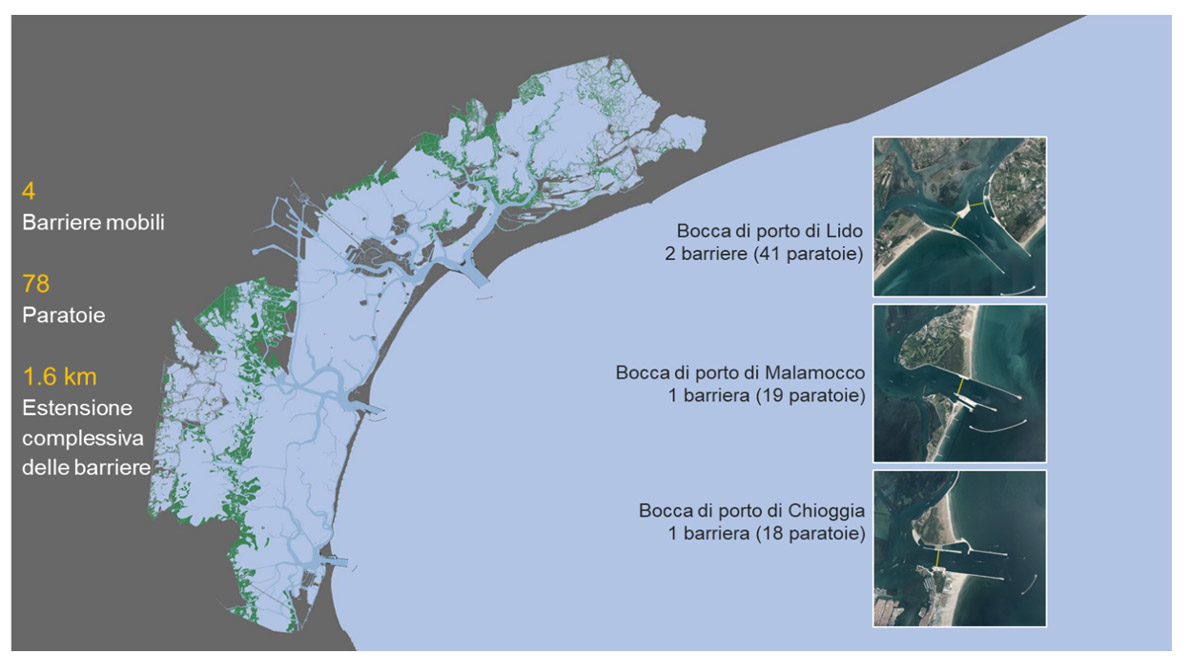

Difesa dalle maree eccezionali – Barriere mobile del MOSE:

- 4 barriere mobile – sviluppo 1,6 km